私には「自律神経はコントロールできないもの」という先入観がありました。

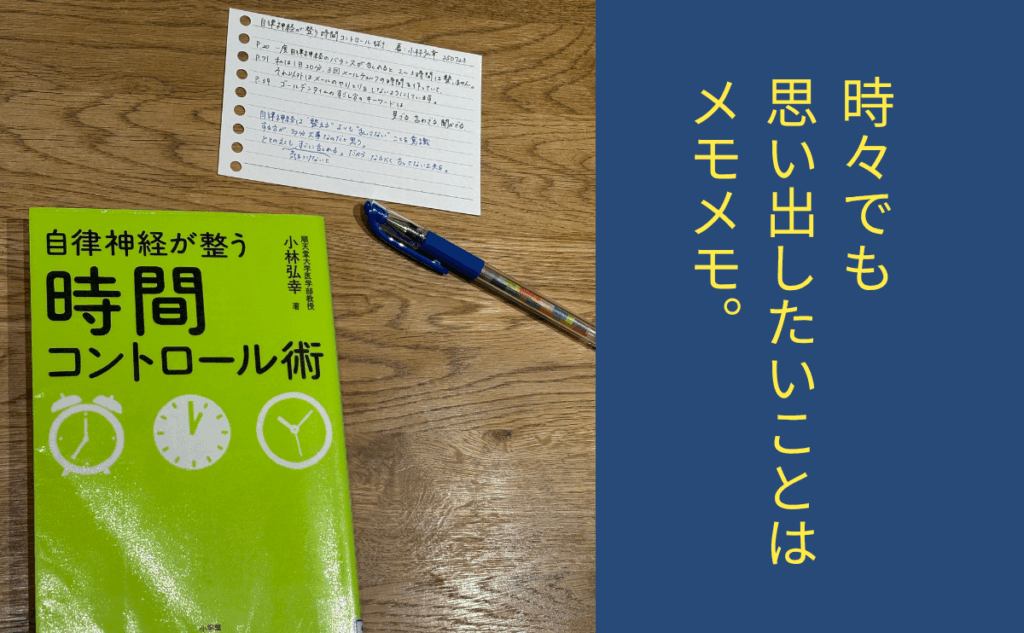

けれど、小林弘幸先生のご著書、『自律神経が整う時間コントロール術』を読んで、その思い込みに変化が見られました。

というわけで今回は、小林先生の書籍を読んで変わった、私の意識と行動について書いてみようと思います。

正直、自律神経にはあまり関心がなかった

図書館をふら~っと徘徊しているとき、ふと目にとまったのがこちらの書籍でした。

自律神経について特に強い関心がなかった私が惹かれた理由は、

自律神経と時間コントロールが、抱き合わせになっていたから

です。

そんな私でしたが、実際に本を読んでみると、先入観を覆される内容が詰まっていて驚きました!

なにせ今の時代、自律神経に関する情報は星の数ほどあります。

スマホを開けば、「自律神経がととのう」といったサムネがあちこちに散らばっているのです。

だから私は、「それで整えば苦労しないわ」と、そうした文言をスルーするのが当たり前になっていました。

そうした先入観もあり、「自律神経」という言葉自体を遠ざけていました。

けれど、この本との出会いで、それまでの意識が大きくひっくり返ったのです。

乱さない工夫:自律神経を整えるために私がはじめたこと

バレットジャーナルで行動の記録をする

どのタイミングで何をしているのか?ということを、改めて把握する必要があると感じました。

それはたとえば、「朝からSNSを見てしまっていないか?」といったことです。

把握しようと思ったきっかけは、次の一文が心に刺さったからでした。

一度自律神経のバランスが乱れると2~3時間は整いません。

自立神経が整う時間コントロール術 P.20より

やらなくてもいいことを、衝動にまかせてやってしまい、結果的に自分で自律神経を乱していないか・・・?

ただいま自分を観察中。

整えるよりも、乱さない工夫を

自律神経は、整えるよりも乱さないように意識することが大切なのだと実感しました。

たとえば、起床後に『自律神経をととのえるストレッチ』をおこなってスッキリした直後にSNS徘徊をする、ということをしていては、おそらくストレッチ効果よりもSNS効果の方が勝ってしまうと思います。

自律神経だけに限らずですが、整えることよりも乱すほうが簡単でしょう?

片付けよりも散らかすほうが簡単なのと同じです。

パワーバランスのイメージとしては、こんな感じ。

このようなイメージがついてからは、「自律神経は乱さない」と心がけるようになりました。

ゴールデンタイムは、見ざる・言わざる・聞かざる

午前中は自律神経のバランスが整い、ブレインワークが捗るそうです。

つまり、午前中は動のゴールデンタイムなのだそう。

そこで小林先生は、ゴールデンタイムの過ごし方として、

見ざる・言わざる・聞かざる

を提唱されています。

私の具体的な実践としては、朝からSNSを開かない、心を揺さぶられるような話は聞かない、この2点です。

これを意識するだけでも、だいぶ朝の集中力を維持できるようになったような気がします。

ついついSNSに手が伸びそうになったときは、

自律神経が乱れたら2~3時間は整わない。

と立ち止まって考えるようになりました。

まとめ|ここまでお読みくださった皆様へ

小林弘幸先生の『自律神経が整う時間コントロール術』は、自律神経に対する私の先入観をくつがえしてくれた一冊となりました。

自律神経を整えるのは難しいものだと思っていた私にとって、「乱さない」術を知れたことは大きな気づきでした。

自律神経を「整えなきゃ」と力が入るほど、むしろ遠ざかってしまうこともあるのかもしれません。

それよりも、ちょっと肩の力を抜いて、ゆっくり話す、ゆっくり動く、丁寧に文字を書く──そんな小さな心がけが、自律神経を自然と整えてくれるような気がしています。

時間コントロール術については、8月下旬頃を目安に、実際に手帳をセットアップしながら、私なりの実践をYouTubeでお伝えする予定です。

https://www.youtube.com/@Molly.88

ご興味のある方は、ぜひご覧いただけたら嬉しいです。

もりー

というわけで、最後までお読みくださりありがとうございました!